Intervista al Professor Roberto Orecchia Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia

Lo scorso 9 aprile UNAMSI, in collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia,ha organizzato un corso di formazione per giornalisti dal titolo “Cancro e media: le sfide per il giornalismo”. Con il Presidente UNAMSI Nicola Miglino sono intervenuti Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera e Presidente Vidas, Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica e podcaster, Roberto Orecchia, direttore scientifico IEO, Cinzia Testa, giornalista UNAMSI e presidente Sala Stampa Nazionale di Milano.

Abbiamo chiesto al Professor Roberto Orecchia di rispondere a qualche domanda sull’impegno dello IEO nella ricerca per la cura del cancro e sulla conseguente divulgazione mediatica.

Professore, quest’anno sono cento anni dalla nascita del Professor Umberto Veronesi. Egli ha lasciato un patrimonio scientifico e umano di valore inestimabile. Come viene gestita oggi allo IEO questa eredità?

Ho avuto l’onore e il piacere di lavorare con il professor Veronesi per vent’anni e da undici sono il direttore scientifico dell’Istituto. Il Professore ha lasciato un’eredità importante dalla quale continuiamo ad attingere. Umberto ha sempre sostenuto il valore della persona nel percorso terapeutico. Una visione olistica che in oncologia non è così scontata. Il dialogo con i pazienti e la comunicazione nella sua più larga accezione hanno sottolineato con forza l’impronta professionale di Veronesi e dello IEO. E in questa incessante attività ha cancellato quegli stereotipi che evitavano l’uso di terminologie che nascondevano la parola cancro, sostituendola con malattia incurabile. Una comunicazione innovativa sostenuta da una intensa attività di ricerca clinica. Si pensi solo al lavoro condotto per ridurre l’incidenza del tumore del seno. Ogni anno nel nostro paese 55mila donne si ammalano di tumore del seno e oggi, grazie anche al lavoro del Professor Veronesi, un gran numero di queste donne viene curato con successo. Tanti sono i valori lasciati da Veronesi a tutti noi e ai più giovani colleghi ma, in particolare, voglio sottolineare l’idea d’indipendenza in ogni campo e in particolare nella ricercache egli ci ha trasferito costantemente. Vorrei ricordare due suoi motti che ben chiariscono il pensiero che lo animava. Il primo è quello “si cura meglio dove si fa ricerca”, l’altro è che si deve passare “dalla massima terapia tollerabile alla minima terapia efficace”. Questo significa che, anziché puntare sempre alla rimozione più radicale possibile, occorre concentrarsi su strategie più mirate e conservative, preservando il più possibile la salute e la qualità della vita dei pazienti.

La ricerca scientifica in generale e quella oncologica in particolare, nell’ultimo decennio hanno offerto prospettive di cura entusiasmanti. Questi risultati sono frutto di studi innovativi ed estremamente complessi. Difficile per un giornalista trasferire con proprietà ai lettori e ai pazienti la sintesi elementare di questi successi. Come la scienza può aiutare il divulgatore?

I risultati della ricerca sono sempre più complessi da descrivere. Quando parliamo di genetica, di biomarcatori in oncologia ma anche nella medicina in generale affrontiamo argomenti difficili per una divulgazione immediata. Come abbiamo discusso anche durante il nostro incontro con UNAMSI dedicato all’informazione scientifica, la carta stampata,con i suoi tempi, ha maggiori possibilità di analisi e approfondimento. Il problema sorge quando su temi complessi e sensibili per l’opinione pubblica si lavora sull’istantaneità e su interventi non qualificati che non citano fonti validate scientificamente. Tutto questo è altro dal giornalismo scientifico che dovrebbe vivere di competenza e di conoscenza delle modalità di controllo delle fonti. Per ovviare a questa tendenza alla semplificazione è necessaria una forte collaborazione tra la componente scientifica, medici e ricercatori, e quella giornalistica. Non so se si possa istituzionalizzare questo rapporto ma servirebbe un organismo scientifico al quale potersi rivolgere per ottenere chiarimenti e indicazioni bibliografiche utili per la messa a punto d’informazioni proficue per il largo pubblico. Il giornalismo scientifico riesce, da quanto leggo nei giornali, a selezionare con attenzione notizie in ambito medico scientifico nonostante, e questo è un problema, la gran quantità d’informazioni che giungono nelle redazioni di scienza e salute o ai media specializzati. È necessario, per offrire un’informazione onesta, utilizzare le fonti,che sono poi le pubblicazioni scientifiche, sottoposte a valutazione peer review. L’autorevolezza della fonte qualifica il valore dell’informazione che viene offerta.

La prevenzione è un elemento sostanziale per tutte le patologie ed in particolare per quelle oncologiche. Anche in questo caso il ruolo dei media è fondamentale. Ma questi ultimi assolvono a questo compito?

Affrontiamo un argomento molto delicato. In termini generali io credo che in questo ambito si faccia poco dal punto vista istituzionale per sostenere una cultura della prevenzione. Osserviamo un’attenzione rilevante sulla prevenzione secondaria, gli screening che però ottengono adesioni diverse lungo la Penisola. Io mi aspetterei un’adesione totale, invece al nord si giunge a malapena al cinquanta per cento e al sud non si raggiunge nemmeno questa percentuale. Le associazioni dei pazienti hanno fatto molto per migliorare l’attenzione verso analisi gratuite ed essenziali per la salute e, per quanto riguarda lo screening mammografico,vi è un’inversione di tendenza rispetto ai dati deludenti che citavo per altri tipi di analisi preventive. Dobbiamo lavorare affinché vi sia un forte impegno culturale per quanto riguarda non solo la prevenzione bensì il concetto di vita sana, che deve essere trasferito già nella scuola primaria con percorsi formativi adatti a bambini e ragazzi. Il nostro sistema sanitario è in forte difficoltà: le prestazioni sanitarie sono sempre più costose così come i farmaci. Una cultura della salute può ridurre l’incidenza delle malattie sui costi del sistema sanitario. Cultura della salute significa anche avere a cuore comportamenti positivi non solo per l’individuo per esempio non fumare, ma anche per la collettività come accettare di ridurre di due gradi il nostro riscaldamento delle case in inverno; perché diminuisce la presenza del pulviscolo nell’aria e riduce i danni polmonari che raggiungono un’intera comunità. E in questo senso gli esempi potrebbero essere numerosissimi. Lo sport istituzionalizzato è un altro passaggio centrale per una società che ha a cuore il proprio benessere fisico. Oggi i programmi scolastici dedicano allo sport un tempo ridicolo. La disponibilità di strutture sportive pubbliche è ridotta ai minimi termini. I nostri ragazzi dopo le ore di scuola stanno chiusi in casa a studiare o a farsi travolgere dalla rete. L’informazione può fare molto per modificare queste abitudini negative insistendo sui comportamenti che sostengono una vita sana. Un altro passo importante che comporta la diffusione di una specifica cultura è la prevenzione delle infezioni. Si pensi che tra il 15 e il 17% dei tumori sono virus correlati. Perciò servono interventi sistemici che devono essere concepiti dalle istituzioni ministeriali, dalla salute allo sport all’istruzione. I testimoni per sostenere il principio di vita sana potrebbero essere i malati di cancro guariti che con il loro percorso terapeutico sono un esempio potente per tutti i nostri connazionali

La ricerca preclinica e l’osservazione sul campo hanno consentito di curare diversi tipi di tumore e mettere in campo nuovi studi per intervenire con successo su altri. Quali sono ad oggi le prospettive più promettenti?

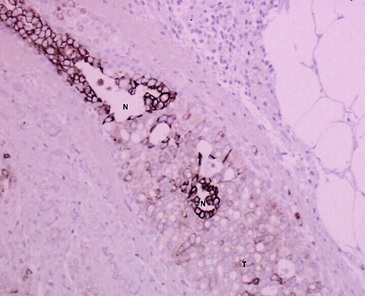

Abbiamo assistito ad una progressione positiva di risultati nel campo della ricerca medica. Vorrei sottolineare quanto è stato realizzato in campo dell’oncologia pediatrica, sui tumori ematologici in primis,e successivamente in quelli solidi. Oggi, anche nel nostro Paese, l’85/90% dei bambini con patologie oncologiche sono inseriti in protocolli efficaci e sono curati in centri altamente qualificati e ciò ha cambiato la prognosi in ambito pediatrico. Per quanto riguarda gli adulti i trend sono simili: Penso alle leucemie, in passato, su cento pazienti, venti venivano curati e ottanta non guarivano, oggi, ottanta debellano la malattia e solo venti non si ristabiliscono. Sono grandi risultati che vedono ora lo sviluppo delle terapie cellulari, l’ingegnerizzazione dei linfociti che divengono praticamente dei farmaci, in grado di riconoscere la cellula tumorale, di aggredirla e inattivarla inseguendola nel sangue che irrora il nostro corpo. L’immunoterapia ha cambiato la prognosi nel melanoma. Oggi anche la malattia diffusa ha delle percentuali di sopravvivenza a cinque anni che superano il 50% dei pazienti, lo stesso vale per il tumore renale. Grandi progressi si osservano nella immunochemioterapia e nei trattamenti locali del tumore del polmone. Ovviamente, vi sono ancora aree che devono essere approfondite dalla ricerca. Per esempio alcuni tumori cerebrali come il glioblastoma che ha ancora una prognosi insoddisfacente o il tumore del pancreas, molto più frequente rispetto al passato o ancorai tumori ovarici.

Il tema dei finanziamenti alla ricerca è centrale anche per lo IEO. Il ricorso all’intervento dei privati diviene sempre più un sostegno vitale. Ma quale ruolo hanno, in questo ambito, le istituzioni e la politica?

È questo un tema molto sensibile, per le attività di ricerca in particolare. Lo Stato interviene con dei finanziamenti e vi è la possibilità di devolvere il 5 per mille alle nostre attività. Credo però che sarebbe interessante attuare qualche forma di sostegno maggiormente creativaper chi devolve anche piccole somme ad un ente di ricerca e cura,intervenendo drasticamente sulla fiscalità di queste donazioni che così potrebbero essere molto più consistenti. Anche in questo caso, il ruolo dei media e in particolare della televisione è determinante per la promozione della raccolta fondi. È un percorso da incentivare sostenendo chi dona con una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni. Per contro i donatori devono conoscere l’esito della loro generosità ed essere messi a parte dei progetti che grazie a loro hanno visto la luce.

Il rapporto positivo tra medico paziente è un aiuto che spesso ha lo stesso impatto di un potente farmaco. Come si crea e si consolida questo legame con i pazienti dello IEO?

Le cito ancora il Professor Veronesi che mi diceva “tempo ce n’è, devi ascoltare il paziente,siediti per tre minuti sul suo letto e ascoltalo il tempo per questo dialogo è importate e se vuoi lo trovi”. È questo un principio importante che ci ha traferito Umberto e che, nonostante le pressioni che subiamo, dobbiamo cercare di mantenere. Il rapporto fiduciario con il paziente si alimenta, a mio modo di vedere, anche su di un altro importante principio che ho sempre sostenuto sia tra i miei studenti all’università sia con i giovani colleghi:il medico non si deve sostituire mai al paziente. Il nostro compito è quello di dare al paziente informazioni sulla sua malattia, sulle cure, sugli interventi chirurgici, fornendogli tutti gli strumenti necessari per poter decidere su come gestire la sua malattia. La decisione è una condivisione di considerazioni tra paziente e medico. Nasce così una positiva complicità che crea un rapporto fiduciario che smussa spesso anche momenti di tensione. Non bisogna dimenticare la presenza e il lavoro degli infermieri che devono condividere questa visione nei confronti del paziente anche per attività basiche ma fondamentali per garantire forme di attenzione e umana comprensione fondamentali per un malato.

La politica protezionistica degli USA sta colpendo anche i ricercatori stranieri che lavorano in quel Paese. Francia e Germania stanno cercando di offrire opportunità a quelli che vogliono tornare in Europa. Forse una crisi si può tramutare in un’opportunità. IEO potrà accogliere qualche transfuga eccellente?

Lo IEO ha da sempre ospitato tra i suoi collaboratori persone di altri Paesi. Ad esempio, il nostro Direttore della Radioterapia è venuta anni fa dalla Polonia, ma ci sono tanti altri colleghi non italiani, in particolare tra i ricercatori.

Il nostro Istituto non a caso si chiama Istituto Europeo di Oncologia che come volle Veronesi deve avere una vocazione internazionale che continuiamo ad alimentare. Sono certo quindi che se dagli USA si rendessero disponibili dei professionisti sarebbero ben accolti sempre che i nostri livelli retributivi siano competitivi con gli standard internazionali e su ciò permane qualche dubbio. Non dobbiamo dimenticare però che la medicina è universale e quindi gli scambi tra centri di ricerca, ricercatori e medici sono quotidiani.

Il 31 maggio del 1994 i primi pazienti varcano l’ingresso di un nuovo ospedale: l’Istituto Europeo di Oncologia. Nasce grazie alla visione e alla determinazione di due protagonisti del nostro tempo:il Professor Umberto Veronesi e il dottor Enrico Cuccia. Scienza e finanza si incontrano per dare vita ad un’istituzione innovativa in campo sanitario. I principi della gestione privata vengono applicati alla sanità pubblica. Come spesso capita nel nostro Paese il nuovo spaventa e questa grande offerta di cura e salute viene guardata con scetticismo dagli ambienti più tradizionali della sanità pubblica. Non così dal gran numero di pazienti oncologici che vengono curati nella nuova struttura che diviene ben presto un cardine per la cura e la ricerca sul cancro a livello internazionale. Oggi lo IEO è uno dei simboli dell’innovazione scientifico imprenditoriale per l’offerta sanitaria e, grazie all’attenzione alla comunicazione e alla divulgazione del professor Veronesi, è nato di uno stile di comunicazione diretto e circostanziato. Un sostegno ineludibile per i media e per i giornalisti medico scientifici in particolare.